Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 3

Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen - Von mechanischen Rechengeräten zu Integrieranlagen und

programmgesteuerten Maschinen.

Teil 3

Andreas Brennecke, Paderbornaus Schmidt/Girbardt 2000

Im Rechnerlexikon mit freundlicher Genehmigung des Verfassers

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 1

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 2

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 3

|

1 Verschiedene Aspekte analogen und digitalen Rechnens

Analogrechner sind sehr gut geeignet spezielle Probleme (im Falle des Differential Analysers also Differentialgleichungssysteme) zu lösen. Sie galten bis Mitte der 1940er Jahre als die fortgeschrittensten Rechnersysteme. Dennoch wurden sie mit dem Aufkommen programmgesteuerter Digitalrechner innerhalb weniger Jahrzehnte fast ganz durch diese abgelöst. Dies liegt nicht nur an der hohen Rechengeschwindigkeit der Digitalrechner, denn gerade in der Echtzeitverarbeitung spielten Analogrechner noch länger eine Rolle. Im folgenden werden weitere Aspekte wie Genauigkeit, Fehleranfälligkeit, Programmierung, Bedienung und Universalität (Anwendbarkeit auf verschiedene Problemklassen) behandelt, die neben einer konzeptuellen Differenzierung vor allem die praktische Anwendbarkeit analoger und digitaler Rechner im Auge haben.

1.1 Genauigkeit und Fehleranfälligkeit

Im ersten Moment könnte man annehmen, dass sich mit einem Analogrechner im Prinzip eine beliebige Genauigkeit erreichen lässt, wenn dieser mit kontinuierlichen physikalischen Größen operiert. "So läßt sich [nach Meinung einiger Autoren beispielsweise] der Zahlenwert für das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises, die irrationale, nicht endende Zahl »p«, exakt nur analog darstellen. Die exakte Darstellung im digitalen Computer bleibt unmöglich." (Voltz 1993, S. 154) Überraschenderweise stellt sich das Problem der Genauigkeit jedoch genau anders herum. Den Möglichkeiten zur Verbesserung der Genauigkeit sind bei analogen Instrumenten und Computern enge Grenzen gesetzt. Denn die Messgenauigkeit lässt sich für physikalische Größen nicht beliebig steigen, somit hat jede kontinuierliche Darstellung von Werten nur eine begrenzte Auflösung. Diese Beschränkung in der Genauigkeit wird zwar gesehen, aber häufig wird die Hoffnung geäußert, dass sich diese mit mehr Aufwand beispielsweise unter Laborbedingungen oder durch Vergrößerung der Skalen schon erhöhen ließe:- "If we desire to determine the number more exactly, we will have to measure the quantity more exactly. We can do so either by making better physical measurements or by changing our scale." (Atanasoff 1984, S. 234)

- "For continuous systems with the magnitude of a current or voltage as the variable, practical considerations limit the accuracy to about 0.1% for the individual computing element. (Note: Higher accuracy than this can be attained under laboratory conditions.)" (Rajchman et al. 1942, S. 346)

Bei analogen Geräten hängt die Genauigkeit unter anderem davon ab, mit welcher Präzision die Skalen angebracht sind und wie genau die Einstellung und Ablesung eines Wertes erfolgen kann. Auf einem normalen Rechenschieber sind der Regel 3 - 4 Dezimalstellen genau ablesbar. Die Genauigkeit lässt sich durch Verlängerung der Skalen verbessern, die dann zur besseren Handhabbarkeit z. B. spiralförmig auf auf einem Zylinder angebracht wurde (vgl. Fuller’s Slide Rule in Abbildung 2). So wurden Skalenlängen bis zu 30 Meter erreicht und die Genauigkeit auf 5 Dezimalstellen erhöht. Eine ähnliche Genauigkeit sollte der Film Slide Rule erreichen, bei dem ca. 70 m lange Skalen auf aufgewickelten Filmstreifen angebracht werden sollten. Die Filmstreifen sollten mittels ihrer Perforierung gegeneinander verschoben werden können (siehe Stibitz 1947). Generell sind der Verbesserung der Genauigkeit durch die Verlängerung von Skalen jedoch schnell Grenzen gesetzt, da jede Verbesserung um eine Dezimalstelle eine Verzehnfachung der Skalenlänge erfordert.

Ohne die Vergrößerung der Apparatur lässt sich die Messgenauigkeit hingegen nur begrenzt erhöhen. Dieses Phänomen wird in der Regelungstechnik Rauschgrenze genannt. Das eigentliche Signal wird von Störungen (Rauschen) überlagert, die durch den Mechanismus selbst und durch beteiligte physikalische Prozesse entstehen. "In mechanischen Anlagen kann man diese Geräuschpegel ungefähr um den Faktor 1:104 bis 1:105 unter den »maximalen Signalpegel« drücken. Dieses Verhältnis ist in elektrischen Anlagen selten günstiger als 1:102." (v. Neumann 1967, S. 145) Durch die Rauschgrenze ist auch unter Laborbedingungen mit analogen Rechnern nur eine beschränkte Genauigkeit (von ca. 1:105) erreichbar. Zudem steigen bei einem Analogrechner die Kosten überproportional mit der Anzahl der genau bestimmbaren Dezimalstellen (siehe Abbildung 11). "Da für viele praktische Aufgabenstellungen, z. B. solchen der Regelungstechnik, eine Genauigkeit von etwa 0,5 - 1% voll ausreichend ist, stellt[e] der Analogrechner dieser Genauigkeitsklasse bezüglich des Aufwandes und der Einsatzmöglichkeiten gewissermaßen eine optimale Lösung dar." (Adler 1968, S. 4) In digitalen Anlagen hingegen kann die Rechengenauigkeit durch Erweiterung der Stellenzahl mit begrenztem Aufwand - linear mit der vorgesehenen Anzahl von Dezimalstellen - erhöht werden. Dieser Aspekt wurde schon vor dem Bau des ENIAC als sein Vorteil gegenüber dem Differential Analyser angepriesen: "... the mechanical analyser has an accuracy limited by the way in which the slippage and bachlash enter into its operation, whereas the electronic device, operating solely on the principle of counting, can, without great difficulty, be made as accurate as is required for any practical purpose.” (Mauchly 1942, S. 355) Um die Genauigkeit beispielsweise von 5 Stellen (dies entspricht der Rauschgrenze in sehr guten analogen Systemen) auf 6 Stellen zu erhöhen (was mit Analogtechnik nicht mehr möglich ist), bedarf es bei einem Digitalrechner nur einer ca. 20prozentigen Erhöhung des Hardwareaufwands. "Hierin und nicht in der (praktisch wirkungslosen) absoluten Zuverlässigkeit liegt die Bedeutung des digitalen Rechnens." (v. Neumann 1967, S. 148) Bei der Störanfälligkeit und damit der Zuverlässigkeit sieht die Bilanz nämlich etwas anders aus. Trotz der als Rauschen bezeichneten Signalstörungen weisen Analogrechner innerhalb ihrer Genauigkeit eine hohe Stabilität gegenüber Fehlern auf (siehe v. Neumann, 1967). Auch bei digitalen Rechenprozessen treten Störungen in den Signalen auf. Da beim digitalen Rechnen jedoch die Signalpegel diskreten Werten zugeordnet werden, spielen kleine Änderungen in den Signalen keine Rolle. Den leicht verfälschten Signalen werden nach der nächsten Verstärkung im System wieder "richtige" Pegel zugeordnet. Wird jedoch ein Signal einmal einem falschen Wertebereich zugeschlagen, so kann es beim Rechnen in einem Stellenwertsystem sofort zu sehr großen Fehlern kommen, wenn die höherwertigen Stellen einer Zahl verändert werden. Der absolute Fehler hängt anders als beim analogen Rechnen, wo er das Verhältnis von Störung zum Nutzsignal ausmacht, im Wesentlichen von der verfälschten Stellenposition ab. Die Fehlersicherheit in digitalen Systemen lässt sich durch Redundanz mittels fehlererkennender oder fehlerkorrigierender Codes verbessern, so dass Fehler an einzelnen Stellen praktisch nicht auftreten oder zumindest nicht unerkannt bleiben.

Im sequenziellen Rechenprozess eines automatischen digitalen Rechners dürfen nämlich keine Fehler auftreten. "Jeder Schritt ist zumindest potenziell genauso wichtig wie das Gesamtergebnis; jeder Fehler kann das Ergebnis völlig entstellen. (Ganz richtig ist diese Aussage nicht, doch sind wahrscheinlich fast 30% aller Schritte im allgemeinen von dieser Art.)" (v. Neumann 1967, S. 143) Im Gegensatz zur guten Stabilität physikalischer Analogien, sind bei numerischen Berechnungen zusätzliche programmtechnische Vorkehrungen zu treffen, um die Stabilität eines Rechenverfahrens auch beim Auftreten von Fehlern zu gewährleisten. Die Signalverstärkung ist sowohl in analogen als auch in digitalen Rechnern ein entscheidender Faktor für die erreichbare Größe einer Rechenanlage. V. Bush konnte seinen Differential Analyser erst durch den Einsatz von Drehmomentverstärkern realisieren (vgl. Owens 1986) und elektronische Analogrechner verbreiteten sich erst nach der Entwicklung zuverlässiger Operationsverstärker (siehe Aspray 1990). Auch die Signale in digitalen Rechenanlagen müssen immer wieder verstärkt werden. Das gilt genauso für Impulse in einem Quecksilber-Verzögerungsspeicher (engl. Mercury Delay Line: Diese Speicher waren in der 1950er Jahren üblich. In ihnen breiteten sich Impulsfolgen mit Schallgeschwindigkeit aus, wurden am Ende ausgelesen, verstärkt und erneut am Anfang eingespeist. Am Ende der Verzögerungsleitung konnte das jeweils aktuelle Bit ausgelesen oder am Anfang ein neues Bit in den Verzögerungsspeicher eingegeben werden (vgl. Williams 1997, S. 306ff)), wie für heutige dynamische RAMs, die ständig aufgefrischt werden müssen. "Alle wesentlichen Rechenmaschinentypen hingen daher immer von den Verstärkerprozessen ab, die man einführen konnte." (v. Neumann 1955, S. 30) Ohne Verstärkung schwächen sich die Signale nach jedem Schaltprozess ab und die Energie geht in einer sequenziellen Operationsfolge verloren. "Dies macht die Operation bereits in der ersten Sekunde sinnlos - von einer Stunde brauchen wir gar nicht zu sprechen." (v. Neumann 1955, S. 30)

1.2 Programmierung von Analogrechnern

Obwohl Analogrechner nicht im heutigen Sinne programmiert werden, so war es doch üblich bei ihnen von Programmierung zu sprechen. In vielen Buchtiteln zu analogem Rechnen ist der Begriff Programmierung enthalten (siehe beispielsweise Charlesworth, Fletcher 1974, Kalex, Mann 1966 oder Sydow 1974). Beim Digitalrechner gibt es einige wenige Grundoperationen (oft sogar nur die Addition) auf die alle Berechnungen zurückgeführt werden. Diese Grundoperationen werden in einer geeigneten Reihenfolge nacheinander ausgeführt. Werte und Ergebnisse werden in einem Speicher aufbewahrt und können erneut in die weitere Rechnung eingehen. Gesteuert wird der Ablauf durch ein Steuerwerk (Leitwerk), dem sequenziell die einzelnen Befehle eines Programms zugeführt werden. Abweichungen vom rein sequenziellen Ablauf (Verzweigungen und Schleifen) werden durch spezielle Befehle wie bedingte Sprünge erreicht. Die Erstellung einer Befehlssequenz wird als Programmieren bezeichnet. Der Programmierer erstellt eine symbolische Beschreibung für den Ablauf des Rechenprozesses. Solche Abläufe wurden schon, bevor es programmgesteuerte Rechenmaschinen gab, in Form von Kalkülen und Algorithmen schriftlich notiert. Diese "Anweisungen" wurden dann vom Menschen ausgeführt. Sybille Krämer (1989) nennt solche Regelsysteme ''syntaktische Maschinen''. Diese lassen sich nicht nur auf Rechenprozesse anwenden, sondern können zur Manipulation beliebige Zeichensysteme genutzt werden. Der Digitalcomputer wird dadurch zum universellen Zeichenverarbeitungsautomat.

Feder

Feder

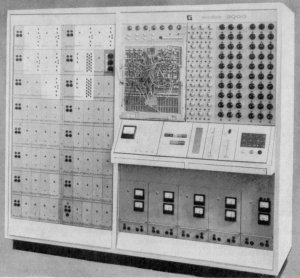

Abb. 13: Der Analogrechner endim 2000. Im linken Teil können bis zu 64 Operationsverstärker eingesetzt werden. In der Mitte liegt das auswechselbares Steckfeld mit 2250 Buchsen. Im rechten oberen Teil befindet sich das Potentiometerfeld, in dem einzelne Koeffizienten eingestellt werden können (aus Adler 1968, S. 268).

1.3 Universalität

Hat die Durchsetzung des Digitalrechners neben der bisher beschriebenen Unterschiede auch prinzipielle Gründe? Lassen sich mit Analog- und Digitalrechnern überhaupt die gleichen Probleme lösen, oder sind sie für ganz verschiedene Problemklassen geeignet? Bei einer Klassifizierung von Computern wird meist Bezug auf die Theoretische Informatik genommen. Ein Computer wird dort als universell bezeichnet, wenn er prinzipiell die gleiche Klasse von Problemen lösen kann wie das Konzept der Turingmaschine. Solch eine rein mathematische Beschreibung erlaubt aber keine differenzierte Betrachtung der einzelnen Konzepte, die Mitte des 20ten Jahrhunderts entwickelt wurden und aus denen der universelle Digitalcomputer hervorging (vgl. Brennecke 2000). Erst recht kann eine solche theoretische Betrachtung nicht auf analoge Rechner angewandt werden. Die Konzepte der theoretischen Informatik sind auf "diskrete" Problemstellungen (Zeichentransformationsprozesse) zugeschnitten, für die es keinen Sinn machen würde Analogrechner einzusetzen, - obwohl sich aus "analogen Rechenelementen" im Prinzip diskret arbeitende Schaltgatter und daraus wiederum komplexere Digitalrechner aufbauen ließen. Solche Überlegungen sind jedoch für den praktischen Einsatz analoger Rechenelemente nutzlos. Wenn auch Betrachtungen der Theoretischen Informatik zur Universalität auf Analogrechner nicht übertragbar sind, so wird doch die für digitale Rechner übliche Unterscheidung in Spezialrechner und Universalrechner - engl. Special-Purpose und General-Purpose - auch auf Analogrechner angewandt: "Special-purpose analog computers were designed to calculate the solution to one particular mathematical problem, or to operate directly as a model for one specific dynamic system. [...] General-purpose electronic analog computers could be used for a variety of applications. [...] they could be set up, or programmed, to solve many different problems, for example, in the design of servocontrol systems, in electrical engineering, and in the study of dynamic systems in the chemical, nuclear, and aeronautics industries." (Small 1993, S. 8f) Bei dieser Unterscheidung scheinen weniger definierte Problemklassen als vielmehr der Einsatz in unterschiedlichen Fachgebieten eine Rolle zu spielen. Würde diese Betrachtung in ähnlicher Weise auf Digitalrechner angewandt, so müssten dort viele Spezialrechner eher als General-Purpose bezeichnet werden, beispielsweise der ABC (Atanasoff-Berry Computer), der "nur" zum Lösen großer linearer Gleichungssysteme eingesetzt werden kann (siehe Atanasoff 1940 oder Atanasoff 1984). Die Gleichungssysteme können jedoch für Aufgaben aus den verschiedensten Fachgebieten stehen. Etwas differenzierter betrachtet steht Special-Purpose - auch als direkte oder physikalisch-analoge Arbeitsweise bezeichnet - dafür, dass "der Aufbau und die Zusammensetzung des Analogprozesses in keinem Zusammenhang mit der Anzahl und der Art auszuführender Rechenoperationen steht, d. h. wenn es sich um eine unmittelbare Nachbildung der physikalischen Eigenschaften handelt." (Adler 1968, S. 7) Ein mechanisches Schwingungsproblem wird beispielsweise mittels eines entsprechend dimensionierten elektrischen Schwingkreises gelöst. General-Purpose - auch indirekte oder mathematisch-analoge Arbeitsweise genannt - wird verwendet, wenn "zur Lösung der Aufgabe eine Reihe analog arbeitender Recheneinheiten so zusammengeschaltet werden, daß die mathematischen Beziehungen der Aufgabenstellung erfüllt werden." (Adler 1968, S. 7f) Die Rechenanlagen sind flexibel gestaltet und können für unterschiedlichste Aufgabenstellungen eingesetzt werden. So lassen sich Lösungen linearer Gleichungssysteme als Grenzwerte einer Differentialgleichung bestimmen, gegen die das Systems nach dem Einschwingen konvergiert. Die Zeitkonstanten können dabei so gewählt werden, dass sich die Lösung augenblicklich einstellt. Mit Analogrechnern scheinen sich dadurch Zeitschranken für Digitalrechner umgehen zu lassen, mit denen üblicherweise Aussagen bezüglich der Laufzeit von Programmen getroffen werden. Bei einem Digitalrechner erfordert das Lösen eines Gleichungssystems einen Aufwand, der polynomial (mit einfachen Verfahren kubisch, es geht aber etwas schneller) mit der Größe des Gleichungssystems wächst. Beim Analogrechner wird die Lösung eines Gleichungssystems im Prinzip unabhängig von der Problemgröße "unmittelbar" erreicht. A. K. Dewdney gibt eine Reihe "kurioser Analoggeräte" an, mit denen typische Aufgaben der Informatik wie das ''Sortieren von Zahlen, das Bestimmen einer konvexen Hülle'' für eine Punktmenge oder die Suche eines kürzesten Weges in einem Graphen nach der "Vorbereitung" des Problems in konstanter Zeit gelöst werden können (Dewdney 1988a und 1988b). Allerdings erfordert die Vorbereitung der Probleme für die Analogverfahren einen nicht unerheblichen Aufwand - der proportional zur Problemgröße ist, also linear mit der Problemgröße wächst. Für praktische Anwendungen sind solchen Geräten jedoch enge Grenzen gesetzt. Erst recht lassen sich keine Rechner für Aufgaben in der Größe bauen, bei der der lineare Vorbereitungsaufwand "unbedeutend" gegenüber der höheren Zeitkomplexität digitalen Verfahren würde. Es wäre "unsinnig, die Apparate für ernsthafte Rechnungen verwenden zu wollen" (Dewdney 1988a, S. 202). Die erforderlichen Genauigkeit und Schnelligkeit ist zudem praktisch (mit "realer Materie") nicht erreichbar. Analoge Rechenanlagen sind - auch wenn man von der schlechten Überschaubarkeit der Verdrahtung absieht - nur für Probleme bis zu einer bestimmten Größe geeignet. So können für Gleichungssysteme "kleineren Umfangs (d. h. etwa vier bis acht Gleichungen) und mittleren Genauigkeitsanforderungen Analogrechner zur Lösung Vorteile bringen, besonders dann, wenn eine Anzahl ähnlicher Aufgaben zu lösen, die Änderung der Lösung bei einem oder einigen variablen Koeffizienten zu beobachten ist oder das lineare Gleichungssystem ein Teilproblem der auf dem Analogrechner zu bearbeitenden Aufgabenstellung ist." (Adler, S. 284) Innerhalb einer bestimmten Größe und Genauigkeit war für viele Probleme - insbesondere zum Lösen von Differentialgleichungen in den Ingenieurwissenschaften - der Analogrechner das Mittel der Wahl, solange die Problemaufbereitung und der Aufbau beim Analogrechner schneller oder ähnlich schnell vonstatten ging wie das Programmieren eines Digitalcomputers. Der Aufbau "analoger Schaltungen" wurde mit der Einführung elektronischer Analogrechner stark vereinfacht, bei denen die einzelnen Elemente durch Leitungen miteinander verschaltet wurden und die meisten Parameter an Potentiometern eingestellt werden konnten. Nachteil der "elektronischen Integration" - im einfachsten Fall mittels eines Kondensators als Integrationsglied - ist die Abhängigkeit der Integrationsvariablen von der Zeit. So gibt es nur eine unabhängige Variable t und diese ist an die "echte Zeit" gekoppelt und somit nicht unterbrechbar (vgl. Bückner 1953, S. 4). Dieses Makel wurde durch den Einsatz spezieller Rechenverfahren behoben. Für Partielle Differentialgleichungen, bei denen mehrere unabhängige Veränderliche auftreten, wurden beispielsweise verschiedene Verfahren entwickelt, um diese auf gewöhnliche Differentialgleichungen zurückführen (vgl. Sydow 1974, S. 108ff). Mit der schnellen Entwicklung digitaler Rechner und deren Preissenkung spielten trotz ihrer flexiblen Einsetzbarkeit die "universellen" elektronischen Analogrechner schon bald keine Rolle mehr, da fast alle Probleme numerisch mit einem digitalen Computer effizient gelöst werden können. Andersherum lassen sich für viele digitale Aufgaben (beispielsweise einer Textverarbeitung durch Interpretation einzelner Zahlenwerte als Buchstaben eines Alphabets) auch mit einem universellen Analogrechner keine praktikablen Lösungen finden.

2 Fazit

Obwohl die Begriffe Analog und Digital zum Umgangssprachgebrauch gehören, ist ihre Bedeutung in der Informatik nicht eindeutig definiert - was in der Informatik aber auch für weitaus bedeutendere Begriffe wie Algorithmus oder Programm gilt (vgl. Keil-Slawik, Brennecke 1995). Analogrechner scheinen auf den ersten Blick wenig mit Informatik zu tun zu haben, sondern nur als mathematische Instrumente oder physikalische Analogien in den Ingenieurwissenschaften eine Rolle gespielt zu haben. Dennoch haben sie geschichtlich viel zum modernen Computer und damit zur Entwicklung von Informationstechnologien beigetragen. Eine Betrachtung der Geschichte zeigte unterschiedliche Merkmale analogen Rechnens auf, die dann mit digitalen Methoden verglichen wurden. Hierbei wurden Qualitäten analoger Rechentechnik vorgestellt, die über ihre übliche Bedeutung - der Verwendung kontinuierlicher Signale - hinausgehen. Die Informatik nimmt auf immer mehr Bereiche Einfluss, in denen bisher analoge Signale verarbeitet und übertragen wurden. Vernetzte Computer integrieren mittlerweile nahezu alle Medientypen, wobei "analoge" Daten und Dienste nun in "digitalisierter" Form angeboten werden. Entsprechend der Digitalisierung analoger Rechengeräte, beispielsweise dem Aufbau des ENIAC als digitale Version eines Differential Analysers, ergeben sich dabei vollkommen neue Möglichkeiten. Diese sind nur annäherungsweise im Voraus abschätzbar. Um eine adäquate Umsetzung zu gewährleisten, muss erst einmal verstanden werden, was die bisherige (zu ersetzende) analoge Technik für Qualitäten aufweist. Bei einer analogen Prozesssteuerung ist eben nicht nur ein schneller und stabiler Rechenprozess zu ersetzen, sondern die verschalteten Rechenelemente spiegelten die Verständnisbildung der beteiligten Ingenieure wider. Ein abstrakter numerischer Prozess ist für die Ingenieure somit nicht unbedingt als gleichwertig anzusehen. Bei der Umsetzung muss dieser Aspekt zusätzlich berücksichtigt werden. Informatiker beschränken sich viel zu schnell auf einen effektiven Algorithmus, der eben nur formal das gleiche leistet. Der Begriff "digital" wird häufig als Qualitätskriterium für "moderne" (diskret arbeitende) Gegenstände des täglichen Lebens (ISDN-Telefon, CD-Spieler, ...) gebraucht. Jedoch sind weder digitale noch analoge Systeme per se besser. Für das menschliche Empfinden ist es beispielsweise unerheblich, ob Musik analog (Plattenspieler) oder digital (CD-Spieler) aufgezeichnet bzw. übertragen wird, solange die Auflösung unterhalb einer wahrnehmbaren Schwelle liegt. Beide Signalformen sind in ihrer Amplitude (durch die Rauschgrenze oder den kleinsten Quantisierungsschritt) bzw. zeitlich (durch die Grenzfrequenz bzw. die zeitliche Abtastung) in ihrer Auflösung und Genauigkeit beschränkt. Für einen Qualitätsvergleich sind weitere Aspekte wie Störempfindlichkeit oder Übertragungsfehler zu beachten. Dazu muss letztendlich die kontinuierliche bzw. diskrete Signalverarbeitung im Einzelfall betrachtet werden. Kontinuierlich bezeichnet insofern eine Qualität, als in vielen technischen Systemen eine immer feiner werdende Auflösung angestrebt wird. Analog und Digital hingegen sind keine Qualitätsmerkmale, sondern unterschiedliche Abbildungsmöglichkeiten - im Sinne einer Analogie bzw. einer symbolischen Beschreibung. Eine Sinuskurve auf einem Oszillographen ist ein analoges Bild eines kontinuierlichen Signals. Ein diskretes Signal (also beispielsweise eine quantisierte Sinuskurve) lässt sich auf einem Oszillographen in Stufenform ebenfalls analog darstellen (vgl. Todesco 1992, S. 39). Analog charakterisiert dabei eine bildhafte Abbildung, die die Analogie zwischen Darstellung und zeitlichem Signalverlauf zum Ausdruck bringt. Sowohl das kontinuierliche als auch das diskrete Signal lassen sich ebenfalls in digitaler Form, z. B. durch Beschreibung des kontinuierlichen Signals durch eine Formel A \sin{}(\omega{}t+\lambda{}) beziehungsweise durch Aufzählung der Amplitudenwerte des diskreten Signals zu verschiedenen Zeitpunkten ((A0,t0), (A1,t1), (A2,t2), ...) als eine digitale Zeichenfolge ausdrücken. Digital steht für eine auf etwas verweisende zeichenbasierte Darstellung. Die Möglichkeit analoge Abbildungen und Verfahren - in ausreichender diskreter Auflösung und hinreichender Geschwindigkeit - digital simulieren zu können - was umgekehrt nicht möglich ist - hat die Durchsetzung und Ausbreitung der Digitaltechnik ermöglicht. Allerdings gibt es neuere Forschungen die auch wieder analoges Rechnen betonen, z. B. sollen Quantencomputer "die Vorteile von analogen und digitalen Rechnen in eine äußerst leistungsfähige Synthese" bringen (Schmidt 1998).

3 Literatur:

- Adler, H.: Elektronische Analogrechner. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1968

- Aspray, W. (ed.): Computing before Computers. Ames, Iowa: Iowa State University Press 1990

- Atanasoff, J. V.: Advent of Electronic Digital Computing. Annals of the History of Computing 6(3), 229 - 282 (July 1984)

- Atanasoff, J. V.: Computing Machine for the Solution of Large Systems of Linear Algebraic Equations (Unpublished Memorandum). Ames,Iowa: Iowa State College, August 1940. Reprint in: Randell 1982, pp 315 - 335

- Bauer, F. L., Heimhold, J., Samelson, K., Sauer, R.: Moderne Rechenanlagen - Eine Einführung. Stuttgart: B. G. Teubner Verlagsgesellschaft 1965

- Brennecke, A.: A Classification Scheme for Program Controlled Calculators. In: Rojas, Hashagen 2000, pp 53 - 68

- Bückner, H.: Über die Entwicklung des Integromat. In: Cremer 1953, S. 2 - 16

- Burks, A. W., Burks. A. R.: The ENIAC: First General-Purpose Electronic Computer. Annals of the History of Computing 3(4), 310 - 399 (October 1981)

- Bush, V.: The Differential Analyzer. A New Machine for Solving Differential Equations. Journal of the Franklin Institute 212(4), 447 - 488 (October 1931)

- Charlesworth, A. S., Fletcher, J. R.: Systematic Analogue Computer Programming. 2nd edn. London: Pitman Publishing 1974

- Clymer, A. B.: The mechanical Analog Computers of Hannibal Ford and William Newell. Annals of the History of Computing 15(2),19 - 34 (1993)

- Cremer, H. (Hrsg.): Probleme der Entwicklung programmgesteuerter Rechengeräte und Integrieranlagen. Aachen: RWTH Mathematisches Institut 1953

- Dewdney, A. K.: Rechnen mit Spaghetti. In: Computer-Kurzweil. Heidelberg: Spektrum-der-Wissenschaft-Verlagsgesellschaft 1988a, S. 198 - 203

- Dewdney, A. K.: Kuriose Analog-Computer. In: Computer-Kurzweil. Heidelberg: Spektrum-der-Wissenschaft-Verlagsgesellschaft 1988b, S. 204-210

- Eames, C. and R. (by the office of): A Computer Perspective - Background to the Computer Age. Cambridge, Massachusetts and London: Havard University Press 1990

- Engesser, H. (Hrsg.): Duden Informatik - Ein Sachlexikon für Studium und Praxis. 2. Aufl. Mannheim Leipzig Wien Zürich: Dudenverlag 1993

- Hartree, D. R.: The Bush Differential Analyser and its Applications. Nature (146)7, 319 - 323 (Sept. 1940)

- Hartree, D. R.: Calculating Instruments and Machines. University of Illinois Press 1947. Reprint in: The Charles Babbage Institute Reprint Series for the History of Computing. Vol. VI, Los Angeles San Francisco: Tomash Publishers 1984

- Hoelzer, H.: 50 Jahre Analogcomputer. In: Bolz, N., Kittler, F. A. , Tholen, C. (Hrsg.): Computer als Medium. München: Wilhelm Fink Verlag 1994, S. 69 - 90

- Horsburgh, E. M. (ed.): Handbook of the Exhibition of Napier Relicts and of Books, Instruments, and Devices for Facilitating Calculation. The Royal Society of Edinburgh, 1914. Reprint: Handbook of Napier Tercentary Celebration or Modern Instruments and Methods of Calculation. The Charles Babbage Institute Reprint Series for the History of Computing, Vol. 3, Los Angeles San Francisco: Thomas Publishers 1982

- IEEE Standard Computer Dictionary - A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers 1990

- IFIP - Der technische Ausschuss 1 - Terminologie der International Federation for Information Processing (ed.): IFIP Fachwörterbuch der Informationsverarbeitung. Aus dem engl. übersetzt v. Irene Basten, Amsterdam: North-Holland Publishing Company 1968

- Jackson, A. S.: Analog Computation. New York Toronto London: McGraw-Hill Book Company 1960

- Kalex, E., Mann, D.: Wirkungsweise, Programmierung und Anwendung von Analogrechnern. Köln Opladen: Westdeutscher Verlag 1966

- Keil-Slawik, R.: Zwischen Vision und Alltagspraxis - Anmerkungen zur Konstruktion und Nutzung typographischer Maschinen. In: Voß, G. G., Holly, W., und Boehnke, K. (Hrsg.): Neue Medien im Alltag: Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären Forschungsfeldes. Opladen: Leske & Budrich, 2000, S. 199-220

- Keil-Slawik, R., Brennecke, A.: Ökologische Informatik - Alternatives Leitbild oder unerfüllbares Wunschbild? FIfF-Kommunikation 12(1), 18-22 (Januar 1995)

- Kley, A., Meyer-Brötz, G.: Funktionsgruppen von Gleichspannungs-Analogrechnern. In: Steinbuch, K., Weber, W. (Hrsg.): Taschenbuch der Informatik - Band I: Grundlagen der technischen Informatik. 3. Aufl. Berlin Heidelberg New York: Springer 1974, S. 312 - 346

- Krämer, S.: Geistes-Technologie - Über syntaktische Maschinen und typographische Schriften. In: Rammert, W., Bechmann. G. (Hrsg.): Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 5: Computer, Medien, Gesellschaft. Frankfurt New York: Campus 1989, S. 38 - 52

- Lange, H.: Helmut Hoelzer - Inventor of the Electronic Analog Computer and his Contributions to the Development of the A4 Rocket. In: Rojas, Hashagen 2000, pp 328 - 348

- Mauchly, J. W.: The Use of High Speed Vacuum Tube Devices for Calculating. (Privately Circulated Memorandum). Philadelphia, Pa.: Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania Aug. 1942. Reprint in: Randell 1982, pp 355 - 358

- Meyer zur Capellen, W.: Mathematische Instrumente. 3. ergänzte Aufl. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G. 1949

- Owens, L.: Vannevar Bush and the Differential Analyzer: The Text and Context of an Early Computer. Technology and Culture 27(1), 63 - 95 (January 1986). Reprint in: Nyce, J. M., Kahn, P. (eds.): From Memex to Hypertext: Vannevar Bush and the Mind’s Machine. Boston u.a.: Academic Press 1991, pp 3 - 38

- Rajchman, J. A., Morton, G. A. and Vance, A. W.: Report on Electronic Predictors for Anti-Aircraft Fire Control. Research Laboratories, R. C. A. Manufactoring Company, Inc. Camden, N. J. April 1942. Reprint in: Randell 1982, pp 345 - 347

- Randell, B. (ed.): The Origins of Digital Computers - Selected Papers. 3rd edn. Berlin Heidelberg New York: Springer 1982

- Rojas, R., Hashagen, U. (eds.): The First Computers - History and Architectures. History of Computing Series, Cambridge, MA London: MIT Press, 2000

- Schmidt, A. P.: Quantencomputer. Heise Online - Telepolis, 22.5.1998 (

http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/1998.html, Verweis geprüft am 8.8.2000)

http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/1998.html, Verweis geprüft am 8.8.2000)

- Small, James S.: General-Purpose Electronic Analog Computing: 1945 - 1965. Annals of the History of Computing 15(2), 8 - 18 (1993)

- Sprague, R. E.: Fundamental Concepts of the Digital Differential Analyzer Method of Computation. MTAC (VI) No. 37, 41 - 49 (1952)

- Stibitz, G. R.: Film Slide Rule. MTAC (II) No. 20, p. 325 (October 1947)

- Sydow, A.: Programmierungstechnik für elektronische Analogrechner. 3. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1974

- Taub, A. H. (ed.): John von Neumann - Collected Works. Vol. 5, Oxford New York Toronto Sydney Paris Frankfurt: Pergamon Press 1961

- Todesco, R.: Technische Intelligenz oder Wie Ingenieure über Computer sprechen. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog 1992

- Voltz, H.: Menschen und Computer - Streifzüge durch die Geschichte der Datenverarbeitung. Haar bei München: Markt & Technik 1993

- v. Neumann, J.: The General and Logical Theory of Automata. In: Celebral Mechanisms in Behavior. Hixton Foundation Symposium. New York: John Wiley & Sons 1951. Reprint in: Taub 1961, pp 288 - 328

- v. Neumann, J.: Entwicklung und Ausnutzung neuerer mathematischer Maschinen. In: Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Band 45, Köln Opladen 1955, S. 1 - 65. Reprint in: Taub 1961, pp 248 - 287. Nachdruck auch in: Schuchmann, H.-R., Zemanek, H. (Hrsg.): Computertechnik im Profil: ein Vierteljahrhundert deutscher Informationsverarbeitung. München Wien: Oldenbourg 1984, S. 28 - 35

- v. Neumann, J.: Allgemeine und logische Theorie der Automaten. Übersetzung von v. Neumann 1951 (ohne Diskussion), in: Kursbuch 8, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1967, S. 139 - 175

- Weinhart, K. (Hrsg.): Informatik und Automatik. München: Deutsches Museum 1990

- Williams, M. R.: A History of Computing Technology. 2nd edn., Los Alamitos, CA Washington Brussels Tokyo: IEEE Computer Society Press 1997

Anschrift des Verfassers:

Andreas Brennecke, Universität

Paderborn

33012 Paderborn, Fürstenallee 11

e-mail:

mailto:andreasbrennecke@gmx.de

mailto:andreasbrennecke@gmx.de

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 1

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 2

- Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 3

4 Copyright

Alle Rechte beim Verfasser

Diese Seite ist geschützt. Sie darf nur

vom Autor oder einer beauftragten Person verändert werden.

Falls Sie mit dem Inhalt nicht einverstanden sind,

machen Sie bitte einen Eintrag bei der Diskussion und schicken dem Autor eine Mail.

![[Hauptseite]](/upload/wiki.png)

Hauptseite

Hauptseite